旅行的本质:从日常出走到心灵回归

收拾行囊的那一刻,我们都在逃离什么。或许是会议室里永无止境的PPT,或许是厨房里堆积的碗筷,又或许是那个被生活磨平棱角的自己。旅行从来不只是地理位置的移动,它更像一场精心策划的出走——从熟悉中抽离,在陌生里重新认识自己。

记得去年深秋,我在京都某间寺庙的枯山水庭院静坐整个下午。看着砂砾被耙出规律的波纹,突然意识到旅行最迷人的部分,是它强迫你从“做什么”转向“感受什么”。我们总在寻找答案,但或许旅行教会我们的是如何与问题共处。

如何选择目的地:个性与需求的完美契合

每次被问“旅游去哪好啊”,我都想反问:你希望从这段旅程中获得什么。是想要在雪山之巅挑战极限,还是在古镇青石板路上寻找慢时光?选择目的地就像挑选合脚的鞋子,别人的推荐再动听,不如自己穿上走两步。

内向的人或许更适合在冰岛黑沙滩与孤独对话,社交达人可能更享受巴塞罗那的市集喧闹。我有个朋友每年固定去不同城市的市集买菜做饭,她说这样能触摸到当地最真实的温度。你看,旅行的意义可以如此私人化。

旅游去哪好啊?这个问题的深层思考

当这个问题反复出现,我们其实在寻找某种确认——确认自己的选择被认可,确认这段时光不会被虚度。但真正的好目的地,是那个能让你在归来时眼神发亮的地方。

或许不必执着于打卡网红景点。去年在云南沙溪,我跟着当地人去采菌子,蹲在溪边看水车转动,这些片段比任何明信片风景都更鲜活。有时候最好的旅行,是允许自己迷路,在意外转角遇见惊喜。

选择目的地时,不妨听听内心的声音。它可能藏在童年某本故事书的插画里,藏在某部电影让你落泪的场景中,甚至藏在超市货架上那包异国调料背后。这些细微的线索,往往比旅行攻略更能指引你去往真正向往的地方。

壮美山河:名山大川的震撼之旅

站在黄山迎客松前,你会理解什么叫“天地有大美而不言”。花岗岩峰林在云雾中若隐若现,像是大自然写意的水墨画。这种震撼很难用镜头捕捉,必须亲身站在山巅,感受风从指缝穿过的温度。

五岳归来不看山,但每座山都有独特脾性。华山的险峻需要手脚并用去体会,泰山的厚重藏在每一级石阶里。记得在峨眉山金顶等待日出时,周围素不相识的旅人都在寒风中搓着手,当第一缕阳光刺破云海,所有人不约而同地安静下来——那个瞬间,语言显得多余。

海滨风情:阳光沙滩的浪漫时光

海的声音有种奇妙的治愈力。三亚亚龙湾的白沙细得像面粉,光脚踩上去会有种孩童般的快乐。但海滨旅行不只有五星级度假村,青岛老城区的礁石滩同样迷人,退潮时拎着小桶赶海,能在石缝里找到小螃蟹。

我特别喜欢威海成山头那种粗粝的海。没有柔软的沙滩,只有黑色礁石和拍岸惊涛,坐在悬崖边看海浪周而复始,会莫名想起《老人与海》的段落。这种野性的美,反而更接近海洋的本质。

秘境探幽:小众自然景点的独特魅力

当热门景区人满为患,不妨转向那些尚未被过度开发的地方。贵州茂兰的喀斯特森林里,青苔覆盖的石头会呼吸,走在其中像闯入绿野仙踪。这里没有缆车和观景台,唯一的指引是当地向导口中的布依族传说。

在川西稻城亚丁,我遇见过最澄澈的星空。海拔4000多米的高原上,银河清晰得仿佛触手可及。那种美带着些许危险——高原反应让人头晕目眩,但当你看到雪山倒映在珍珠海,所有不适都变得值得。这些秘境教会我们:最美的风景往往需要付出代价才能看见。

自然永远比我们想象的更慷慨。无论是张家界的石英砂岩峰柱,还是九寨沟的钙华彩池,都在提醒人类自身的渺小。下次再纠结“旅游去哪好啊”,或许该问问自己:是想要被壮丽景色征服,还是渴望在静谧中获得力量?大自然早已备好所有答案。

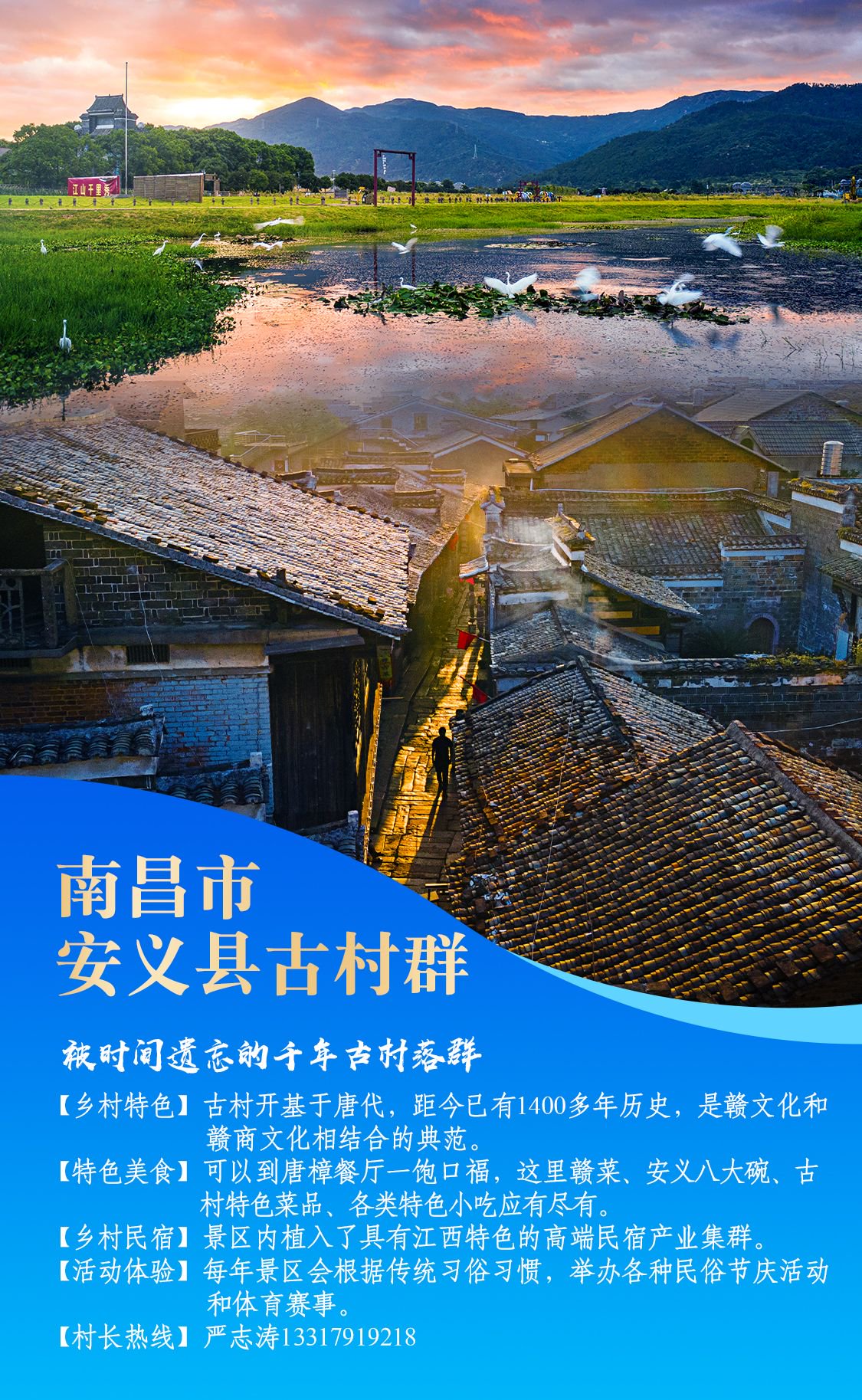

古城寻踪:千年古都的文化积淀

走在平遥古城的青石板路上,脚下的每块石头都浸透着晋商百年的兴衰。日升昌票号的算盘声早已消散,但那些斑驳的木质柜台仍在诉说“汇通天下”的往事。这种体验很奇妙——明明身处21世纪,却能在某个转角遇见明清时期的影子。

西安城墙的黄昏别有韵味。租辆自行车在城墙上慢骑,看夕阳把垛口染成金色,底下是现代车流与古代建筑的奇妙叠影。记得在碑林博物馆看见《开成石经》时,突然理解什么叫“文明的重量”。那些刻在石头上的文字,比任何教科书都更有说服力。

民俗风情:少数民族地区的特色体验

黔东南的苗寨会改变你对“热闹”的定义。当芦笙响起,银饰叮当作响的姑娘们跳起团圆舞,那种扑面而来的生命力让人眼眶发热。我曾在西江千户苗寨学做蜡染,当地阿婆的手像枯树枝,但握笔蘸蜡时稳得像年轻人。她说图案里的螺旋代表祖先迁徙路线,每个纹样都是无字的史书。

大理白族的三道茶仪式是另一种智慧。“一苦二甜三回味”不只是味觉体验,更像人生的隐喻。坐在喜洲古镇的老院里,看苍山云卷云舒,你会突然明白为什么这里的人总是不慌不忙——他们早就把生活哲学泡在茶里了。

红色记忆:革命圣地的精神洗礼

延安的窑洞比想象中更简陋。毛泽东旧居里那盏煤油灯,曾经照亮过《论持久战》的手稿。站在枣园的石桌前,似乎能听见历史在风中低语。有个细节让我印象深刻——领袖们的窑洞间距都很近,这种“抬头不见低头见”的布局,或许正是革命年代特有的亲密。

井冈山的杜鹃花特别红,当地人说是烈士鲜血浇灌的。这话听着像教科书台词,但当你走在黄洋界哨口的挑粮小道上,踩着当年红军走过的台阶,会突然理解那种象征意义。我在茨坪遇到一位守馆老人,他指着展柜里打满补丁的军装说:“你看,伟大从来都是缝缝补补过来的。”

历史从来不是冰冷的展品。在绍兴鲁迅故居看灶台间挂着的干辣椒,你会想起《朝花夕拾》里的童年;在曲阜孔庙触摸千年柏树,掌心能感受到文化血脉的震颤。下次有人问“旅游去哪好啊”,或许可以反问:你是想用眼睛看风景,还是准备用心灵读故事?这些地方最动人的,永远是那些附着在砖瓦上的记忆与温度。

繁华都会:一线城市的多元魅力

上海外滩的夜景总让我想起流动的星河。站在浦东陆家嘴的天桥上看对岸,万国建筑群的轮廓像一排精致的首饰盒,里面装着整座城市的记忆。这种新旧交织的画面很迷人——百年钟楼与摩天大楼隔江相望,仿佛两个时代的对话。

记得第一次在东京涩谷十字路口等红灯,当数百人同时从四面涌来,那种有序的混乱像极了现代都市的呼吸节奏。后来在首尔弘大的街头咖啡馆发呆,看穿校服的学生和穿西装的上班族共用一张长桌,突然觉得大城市最动人的不是地标建筑,而是这些不同生命轨迹的交汇时刻。

特色小镇:别具一格的城市风情

杭州天目里的午后有种特别的松弛感。清水混凝土建筑群中间藏着大片草地,有人在这里遛狗,有人抱着笔记本工作。这种设计模糊了公园与商区的界限,让都市生活突然有了喘息的空间。我常想,或许理想的现代生活就该这样——繁华触手可及,宁静也不必远求。

成都宽窄巷子的改造很见功力。老院落里开着设计师买手店,竹椅茶摊隔壁就是精品咖啡馆。游客在这里能同时体验两种成都:捧着盖碗茶听川剧的慢生活,举着鸡尾酒在露台看街景的夜生活。这种新旧共生的智慧,让传统街区真正“活”在了当下。

创意园区:艺术与创新的碰撞

北京798的艺术装置总在挑衅你的认知。生锈的工业管道旁立着荧光色的雕塑,废弃车间里正在举办行为艺术展。这种反差制造出奇妙的化学反应——硬核的工业遗产与柔软的当代创意,竟然能碰撞出如此鲜活的生命力。

上次在深圳华侨城创意园逛市集,被一个用电路板做首饰的摊位吸引。设计师说这些零件来自报废的手机,“把冰冷的科技变成有温度的配饰”。这句话让我怔了很久。或许这就是都市旅行的意义:在钢筋水泥的丛林里,总能遇见把生活过成艺术的人。

都市旅行从来不只是打卡景点。在纽约高线公园的空中花园散步,看野花在旧铁轨间摇曳;在伦敦泰特现代美术馆的涡轮大厅,躺在斜坡上感受空间的震撼;在东京代官山的茑屋书店,发现书籍、音乐与咖啡的完美融合。当有人纠结“旅游去哪好啊”,不妨建议他们去城市里走走——最生动的课堂永远在街头,最精彩的剧本正在每个转角上演。

美食之旅:舌尖上的地域文化

成都的早晨是从一碗红油抄手开始的。薄如蝉翼的面皮裹着粉嫩的肉馅,在红亮汤汁里若隐若现。记得在奎星楼街的老店里,看见邻桌的老伯用抄手蘸着隔壁甜水面的酱料,那种打破常规的吃法令我恍然大悟——真正的美食地图从来不在攻略里,而在当地人的餐桌上。

潮汕的夜宵摊像永不落幕的市集。凌晨三点的牛肉火锅店依然人声鼎沸,老师傅的刀工让每片肉都带着韵律。生腌虾在舌尖融化的瞬间,海水的咸鲜与香料的辛烈在口腔绽放。这种体验很奇妙——当你用味蕾读懂一座城市,连呼吸都带着当地的风土气息。

摄影之旅:镜头下的美景捕捉

元阳梯田的晨雾是值得守候的奇迹。当第一缕阳光刺破云层,数千块镜面般的梯田同时被点亮,哈尼族老人牵着水牛从田埂走过,整个画面像被施了魔法。我蹲在观景台潮湿的泥土上,突然理解为什么有些摄影师愿意为某个瞬间等待数周——最美的风景往往稍纵即逝,但那份等待让影像有了温度。

霞浦的滩涂永远在变化。退潮时裸露的纹理像大地的指纹,插在浅滩的竹竿形成奇妙的几何构图。遇到当地摄影向导老陈,他指着远处说:“明天带你去拍紫菜养殖场,月光下的劳作场景比日出更动人。”这种在地人才知晓的拍摄时机,让每个镜头都藏着故事。

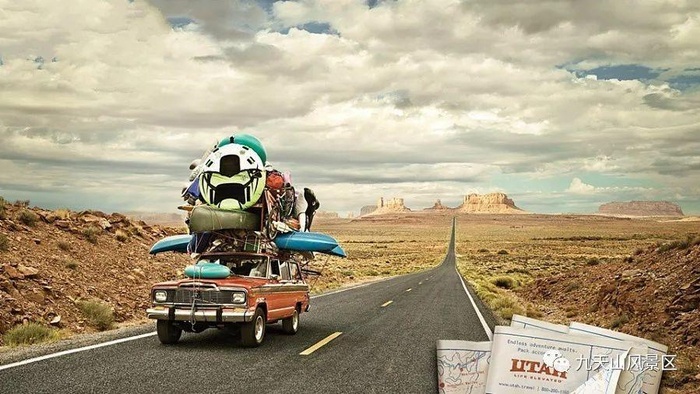

自驾之旅:自由驰骋的快乐时光

独库公路的每个转弯都在刷新认知。一天经历四季不是夸张——早晨还在那拉提草原闻着野花香,中午已在雪山垭口触摸云朵,傍晚却能在巴音布鲁克看九曲十八弯的落日。在某个不知名的停车区,遇见骑摩托穿越中国的退休教师,他递来保温杯里的酥油茶说:“方向盘在自己手里,停在哪里都是风景。”

去年秋天在呼伦贝尔草原迷路,反而撞见最惊艳的秋色。金黄的草卷堆成小山,白桦林像燃烧的火把,牧民骑着摩托赶着羊群从公路横穿而过。没有行程表的旅行反而充满惊喜,那些地图上找不到的无名小路,往往通向最真实的在地生活。

主题旅行最迷人的地方在于,它让“旅游去哪好啊”这个问题变得具体而生动。在顺德跟着本地主厨逛菜市场,在婺源举着相机追赶第一缕炊烟,在青海湖环线随时停车与牦牛合影。当旅行被某个主题串联,沿途的风景会自然聚合成独特的故事线——这或许比漫无目的地打卡更有意思。

行前准备:让旅程更从容

打包行李时总会陷入纠结。去年去冰岛前,我对着满床的衣物发呆——既要应对突如其来的暴雨,又不想错过温泉体验。最后带了一件可收纳的羽绒服和快干内衣,这个决定在冰川徒步时显得无比正确。其实准备行李就像给未知的旅途写一封情书,每件物品都承载着对目的地的想象。

签证材料总是让人头疼。记得帮父母办理申根签证时,反复核对酒店订单和保险条款,生怕某个细节出错。但在慕尼黑机场顺利通关那刻,所有繁琐都化作安心。建议提前三个月开始准备重要文件,把护照复印件分开放置,这个习惯在威尼斯被偷钱包时救了我。

预订住宿不必执着于网红酒店。在大理古城住过一家白族老宅改造的客栈,老板每晚在院子里泡茶聊天,推荐了连本地人都很少知道的早市。那些藏在巷子深处的家庭旅馆,往往比标准化酒店多几分人情味。

旅途中的小确幸:那些难忘的瞬间

迷路有时会带来惊喜。在京都寻找锦市场时拐进一条窄巷,偶遇正在制作和果子的老匠人。他招手邀请我们品尝刚出炉的樱饼,透过工坊的玻璃窗,看见樱花簌簌落在鸭川沿岸。这种不期而遇的温暖,比任何攻略推荐的景点都更触动人心。

交通工具也能成为风景。从瑞士因特拉肯到少女峰的齿轮火车,每个转弯都像在展开立体画卷。对面坐着的老夫妇拿出保温杯分享热可可,车窗结霜时用手掌融化冰花。三个小时的车程没人看手机,大家都被窗外流动的雪山冰川俘获了心神。

学会接受意外也是旅行必修课。在清迈遭遇暴雨困在街角咖啡馆,却因此尝到老板特调的泰式奶茶。雨水敲打芭蕉叶的声音混着风铃声,店员送来手绘的雨停后步行路线图。那些被迫放缓的节奏,反而让人注意到被忽略的细节。

归来思考:旅行带给我们的改变

每次整理照片都会发现,最珍贵的影像往往不在著名地标。手机里存着西西里岛菜市场摊主送的无花果,撒哈拉沙漠柏柏尔人用沙堆的临时茶桌,冰岛加油站遇到的台湾情侣分来的泡面。这些碎片拼贴出的,是比风景更鲜活的人文图景。

旅行回来后总会不自觉地调整生活。在丹麦见识过“HYGGE”生活哲学后,我开始在书房添置烛台和羊毛毯;跟着摩洛哥民宿主人学做塔吉锅,现在周末经常用慢炖锅招待朋友。异国文化像隐形的种子,在日常生活里悄悄发芽。

最深刻的改变是对“家”的理解。在异国他乡想念家乡的梧桐树影,却在返程时带着斯里兰卡微笑的余温。旅行让我们明白故乡与他乡从来不是对立概念——那些走过的路、遇见的人,最终都成为构建自我认知的珍贵材料。

或许某天再被问起“旅游去哪好啊”,我会建议对方先问问自己:是想要逃离还是寻找?是渴望喧闹还是宁静?每个目的地都在回应内心某种期待,而最好的旅程永远是那个让你在归来时,能带着焕然一新的目光重新审视日常生活的旅行。